「育休中、職場復帰せず辞めるなんて、ずるいと思われないか心配」

育休後の退職に「ずるい」という声があるのは事実です。復職前提の制度や会社・同僚への負担などが背景にあります。

しかし、退職はあなたのわがままではありません。

この記事では、ずるいと思われる原因と罪悪感なく円満退職するための対策を解説。実際に育休中にスキルを身につけ、新たなキャリアを築いた女性の体験談もご紹介します。

賢い選択をして、子どもとしっかり向き合える未来を手に入れましょう。

仕事に困らない在宅ワーカーになれる!

産休・育休後に退職しても問題ないのか

ズバリお答えします。

育休を取って退職すること自体、法律上の問題はありません。

厚生労働省の「令和5年度雇用均等基本調査」でも、2023年に育休から復職予定だった女性のうち、6.8%が退職していることがわかります。

- 産休・育休後の退職は法的に禁止されていない

- 雇用保険からの育児休業給付金は返金不要

法的には問題がないのに後ろめたく感じるのはどうしてなのか、その理由を考えてみましょう。

育児休業給付金について

厚生労働省も、「受給した給付金を返す必要はない」と伝えています。ただしこれは、給付金を受給できるかどうかを確認する時点で、退職が予定されていなかった場合に限ります。給付金は、「育児休業終了後の職場復帰」を前提としたもの。育児休業のはじめからすでに退職を予定している場合は、給付金を受け取ることはできません。

「育休後の退職はずるい」と思われる理由

社会の育児休業制度に対する認識

育児休業制度は法的には問題がなくても、ネガティブなイメージで捉えられることがあります。

育休後の退職も同様。退職を決意した背景には、仕事と育児の両立の難しさや職場復帰への不安、職場の理解不足などたくさんの事情があるはずです。

それなのになぜ育休後の退職が嫌な顔をされがちなのか、育児休業制度への社会の認識についてまとました。

育休中の方や、これから育休の取得を考えている方は押さえておきたいポイントです!

復職前提の制度

ひとつ目は、育児休業制度はあくまでも復職を前提とした制度という考え方。

育休が終わってすぐに退職するのは「復職のための制度」の趣旨に反するという意見です。

制度を利用していて、あるいはこれから利用して復職を希望する従業員との公平性にも欠けてしまう。そんな理由から、育休は「復職前提」として浸透しています。

企業側の負担

ふたつ目は、従業員が復職しないことによる企業側の負担です。

企業は休業中も労働者の地位を保護し、戻ってくることを前提に業務調整したり一時的に人員補充したりします。

組織全体の計画を考えると、想定外の退職は企業の負担になりますね。企業にとっても復職のための制度だという認識が一般的です。

周囲の期待と現実のギャップ

「復職が前提」と一般に広く認識されている育休制度ですが、育休後の従業員に周囲はどのような期待を持っているのでしょうか。ギャップを2点あげます。

自分の都合ばかりでなく、周りがどう考えるかも知っておきましょう。

企業側の期待

育児休業後の復職で企業側が期待するのは次の点です。

- 復職したあと、即戦力としての活躍

- 休業前の業務を引き継ぎスムーズな再合流

- 長期的な勤務による企業への貢献

これらに対し、退職は期待を裏切る結果となります。企業側が懸念するのは次の点があげられます。

- 復帰を視野に入れた人員調整や業務計画がくずれる

- 休業中に維持していた地位や待遇に意味がなくなる

- 他の従業員から不満が生まれ、今後の制度運用に影響が出る

期待しているからこそ、育休取得者の帰る準備を整えていますよね。

裏切られた感覚が「ずるい」という感情に結びつくのでしょう。

同僚の意識

同僚は復帰後について次のように考えているのではないでしょうか。

- 引き継いだ業務をふたたび担当してくれる

- 欠けていた部分をチームの一員として補い合う

- 円滑なコミュニケーションにより職場の士気が高まる

退職することは、企業だけではなく同僚の気持ちも裏切ることになります。

- 長い間負担していた業務が減らない

- 休業中に行ったサポートや負担が報われない

- チームの一体感が損なわれて士気が下がる

帰ってきてくれると思っていたからがんばったのに、と感じますよね。がんばっていたことが裏切られて「あの人はラクしてトクして、ずるい」と思ってしまうのも仕方ないことです。

育児と仕事の両立の価値観

理由の5つめは、社会的な価値観の変化です。

以前には、結婚したら退職する「寿退社」という言葉がありました。1985年(昭和60年)には男女雇用機会均等法ができ、「バリキャリ」という言葉も生まれます。一方で生活重視の「ゆるキャリ」は対照的な言葉として登場しました。

バリバリ働くキャリアを目指すのか、結婚・子育てを重視するのか。

社会が二極化したあと出てきたのが「フルキャリ」という概念です。「フルキャリ」は、子育てもキャリアもがんばる!という生き方です。

暮らし・子育ても、仕事・キャリアも、両方とも自分の人生──この考え方が、育児と仕事は両立するのが当然だという意識につながります。

保育園などの施設や環境が整ってきたことも、フルキャリ思考の人にとって「仕事と育児の両立は現実的で魅力的」という考えが強くなる要因です。

そんなフルキャリ思考の人には、育児を理由にして仕事を辞める女性は理解が難しく、後ろ向きな見方をする人もいます。

「育休後の退職はずるい」と思われないか気になってしまう原因4選

誇れるスキルが自分にないから

ひとつ目は、ずっと会社員として働いていた自分には自立できるようなスキルが何もないと考えてしまうこと。

会社員であれば特別なスキルがなくても、長く働き続けられるという安心感があるかもしれません。

しかし、いざ退職を考えると「自分には誇れるスキルがない」「ほかにどんな働き方があるかわからない」といった不安が募るものです。

この不安が、「会社を辞めたら、ダメかもしれない」という焦りを生み、結果として「育児を理由に仕事を辞めるのは、会社に迷惑をかける」という罪悪感につながってしまうのです。

共働きでないと経済的に苦しいから

ふたつ目は、経済面での不安です。

今までは収入がふたり分だったのがひとり分になる、家計へ大きな影響を与える可能性は不安材料のひとつです。特に、住宅ローンなどの大きめの固定費がある場合はよけいに不安ですね。

育児にかかる出費も気になるところ……。

現在だけではなく将来についても同じ。厚生年金の加入期間が短くなると、その分受け取る年金額に影響します。

キャリア中断することへの不安

次に、自分が会社員時代に築いてきたキャリアが中断することへの不安があげられます。仕事から離れると、つちかったスキルが低下したり、業界動向から取り残されたりする可能性も。

子育てが一段落してから再就職を希望した際に、希望した職種や条件での再就職が難しくなる場合もあるでしょう。

バリキャリでもフルキャリでもないけれど、暮らしていくのに必要な収入を得たいと考えたとき、希望の職種や条件を選べないと、大きなストレスにもなります。

再就職をしようと思っても、「今さら戻れる場所がないかも」という不安がよぎりますよね……。

社会とつながりが減る孤独感

最後に、社会とのつながりが減少して、孤独を感じるのではないかという不安です。

これまで当たり前だった職場とのつながりが途絶えることで、以下のような取り残されたようなさみしさを感じるでしょう。

- 職場仲間との疎遠:

同僚との交流が減り、仕事を通じて得ていた情報が届かなくなる - 会話の変化:

育児以外の共通の話題が減る。さらに、「今日1日、会話をしたのは子どもだけ」というように、大人との会話する機会が少なくなる - 社会からの疎外感:

仕事を通じて「社会に役立っている」という感覚がなくなる

こうした孤独は、自己肯定感の低下につながる場合も。「ずるい」と思われることへの恐れを、強く感じさせてしまうのです。

「育休後の退職はずるいのでは…?」と気にしすぎるとどうなる?

心理的な負担

したいと思っても行動できない状況に、人は大きな心理的負担を感じます。

後悔や諦めの感情から、無力感や自己否定感にもつながる危険性も……。

まず、周囲を気にしすぎてしまったとき、心理面に掛かる2点の負担について掘り下げます。

自己肯定感が下がる

周囲の目を気にしすぎると、自分が決めたことを疑い始め、最終的に自己肯定感まで下がります。

自分に自信が持てなくなり挑戦する意欲が減ったり、人の意見に左右されやすくなり自分の考えを押し殺すようになります。

ひどい場合は、ネガティブな感情が強くなってしまい、抑うつ状態になることも。

自己肯定感を下げることは、自分の人生に1円の価値だってありません。

ストレスが増加

周囲からの評価を常に意識しながら生活すると、精神的なストレスが蓄積します。

増加するストレスから慢性的な不安や緊張感が続き、頭痛や胃痛、睡眠障害など身体的な不調があらわれることがあります。

自分らしさを出せないため、フラストレーションもたまる一方。

自分や家族のための決断で、体調をガタガタにしては元も子もないです。

行動の制限

周囲を気にしてしまうあまり、知らないうちに本来自由に選択できるはずの行動や決断にも制約を受けます。

この制約は、先にあげた心理的ストレスだけではありません。

ここでは、行動の制限としてあらわれる具体的な負担を2つあげます。

決断が遅れる

決断を先延ばしにすることは、時間的な損失だけでなく自分自身の選択に対する自信を失います。

繰り返し決断が遅れると、いつしかそれが当たり前になってしまいます。

もっと不利な条件になってから決断しないといけない場面も出てくるかも。

決断を先延ばして遅らせることは、冷静さに欠けた判断やストレス増加につながります。

機会の損失

世間体を気にして行動を選んだ結果、重要な機会を逃すこともあるでしょう。

挑戦できたはずの仕事や出会いのチャンスは、気持ちをおさえこんで諦めてしまうことで失われます。

「あのとき行動できていたら」という後悔で、過去への執着心や未来への不安感が増すかもしれません。

チャンスの神様は前髪しかないので、とおりすぎたら捕まえられません。

人間関係の悪化

周囲の目を気にしすぎた結果、かえって人間関係が悪化してしまうことも。

相手のことを考えているのに、逆効果になるのは避けたいところ。

具体的にどのように悪化するのか、また悪化がもたらす問題について考えてみましょう。

周囲との摩擦

自分の考えを率直に言えず、周囲との間に誤解が生まれ、人間関係が悪化するケースがあります。

あいまいな態度や行動から誠実さに欠けると思われたり、そのせいで不信感や誤解が広がって業務効率や士気が落ちたり。

退職、復職どちらの場合でも、これではお互いまるで損した気持ちになってしまいますね。

孤立

不信感や誤解から、退職後の再就職や紹介等に支障が出るでしょう。

元同僚との間に不安や疎外感、罪悪感をずっと引きずって、孤立する可能性も!

情報交換もできなくなり、長期的には深刻なストレスにつながるかもしれません。

キャリアへの影響

周囲の目を気にしすぎると、キャリアアップにも泥沼なマイナス影響があるんです。

- 同じ業界や関連企業で人脈を作ることがむずかしくなり、チャンスを逃す。

- 長期的なキャリアプランの中で、元の職場での経験や人脈を活かす機会を失う。

ほかにも周囲の目を気にしすぎた結果ストレスが蓄積して疲弊し、実際よりも状況を悪く想像することもあるでしょう。

退職するのは不安、でも退職しない選択にも不安がいっぱい。

実際に育休を終えて退職した女性たちは、どうやってこの不安を乗り越えたのでしょうか。

不安の乗り越え方を知りたい人は、ぜひ以下の記事もご覧ください。モヤモヤを解消した行動のヒントが詰まっていますよ。

「育休後の退職はずるい」と言われないための対策5選

就業規則を丁寧に確認する

まずは退職についての就業規則を丁寧に確認しましょう。

退職届の提出期限や退職金制度など、「スミからスミまでバッチリ把握!」という人はきっと少ないはず。

自分に不利益な内容がないかだけでなく、就業規則に反していないかよく注意してチェックしてください。

社会人として、規則を事前に確認しておくことが最低限のマナーです。

退職理由を整理する

退職するにしても、職場の上司や同僚が受け入れやすい退職理由を考えましょう。

どんなふうに伝えたら嫌な気持ちにならないでしょうか。

もし自分の気持ちがうまく言葉にならない場合は、こんな理由を参考にしてみてくださいね。

- 「育児に専念したい!」

育児は思う以上に時間も体力も必要です。育休後の退職にはいちばん理解されやすい理由になるでしょう。 - 「健康的に不安」

出産後に体調が悪かったり、産後うつになる人もいます。健康上の心配点を素直に伝えましょう。 - 「保育園が決まらない」

育休期間が終了しても、子どもはまだまだ小さいですよね。預かり先が決まらないと、退職もやむを得ません。

きちんと理由があれば、復職するのは難しいと理解してもらえるはずです。

退職後のプランを考える

退職後のことについて、考えていますか?退職という大きな決断をするには、今後の不安を消すことも大事です。

何がしたいか、自分がベストだと思う過ごし方を探求してみましょう。

- 短時間勤務で子育てと両立

- 子育てを優先しながら、スキルアップ

- 地域で新たなキャリア構築

- フリーランスや在宅ワーク

さまざまな可能性がある退職後の過ごし方を考えると、ワクワクしてきませんか?退職するぞ!という決断に自信もつきますね。

まず信頼できる上司だけに退職意思を伝える

自分の中で心が決まったら、今すぐ「やめます!」と伝えたくなります。

でも、ちょっと待って!

伝える順番はとても大切。もし退職を快く思わない人がいたら、不利益な噂を広められる可能性があります。

まずは信頼できる上司だけに意思を伝えましょう。

上司にしっかり退職の意思を伝え、その後の進め方も相談すると安心。勢いで進めず、慎重に行動しましょう。

職場全体に退職理由を誠実に伝える

「いざ退職!」となったら、職場全体に退職を伝えます。

このときに注意したいのは、ずるいと思われないように誠実に伝えることです。

- 家庭の事情で子育てに専念したいと思い、退職を決めました。

- ワークライフバランスを考えた結果、退職に至りました。

こんなふうに、整理した退職理由について、周囲に「それなら仕方ないね」と納得してもらえるような伝え方を考えましょう。

相手がどう感じるかも考慮して、誠実に伝えましょう!

円満退職の鍵!ずるいと思わせない伝え方のコツ

信頼関係を損ねないタイミング

退職を決意したら、まずは直属の上司に伝えましょう。就業規則に定められた期間よりも数ヶ月前に、余裕をもって伝えるのが理想です。

伝える際は、感謝の気持ちとともに、退職に至った背景を誠実に説明しましょう。

ここでは、あくまで「個人的な理由」であることを強調し、決して会社の不満を理由にしないことが大事。

退職後も良好な関係を築くうえでのポイントです。

前向きな伝え方

退職を伝える際は、ポジティブな表現で伝えることが大切です。たとえば、「家族との時間を大切にしたい」「新たな分野に挑戦したい」といった前向きな理由であれば、相手からの理解が得やすいです。

会社の制度や人間関係への不満を退職理由にあげるのは避けましょう。

これまでの職場への感謝の気持ちを伝えることもポイント。

「〇〇さんのサポートがあったからこそ頑張れました」というように、相手に配慮した言葉選びが欠かせません。

引き継ぎに協力する姿勢を示す

業務の引き継ぎについても触れましょう。退職で会社側が最も懸念するのは、業務が滞ることや、後任の育成に手間がかかること。だからこそ、スムーズな引き継ぎが欠かせません。

具体的には、業務内容のリストアップ、引継ぎ資料の作成などです。後任者が決まる前でもできることはあるので、対応する意思があること、どのように進めていくか上司と相談しておきましょう。

退職日まで可能な限り会社に貢献する姿勢を見せれば、「最後まで責任を果たしてくれた」と周囲の理解が得られ、円満に退職できますよ。

育休後の退職に備えて育休中に準備すべきこと2選

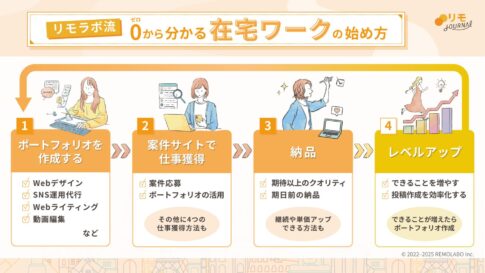

習得したいWebスキルを見つける

習得したいWebスキルを見つけるには、まず自分の得意分野や興味を整理します。

次に、その中から需要が高いスキル・副業ができるスキルを調べてみましょう。

将来どんな働き方を目指すのかしっかり決めてから動きたいですね。

得意なことなんて思い浮かばないなぁ……

そう思ったら、まず好きなこと、それから理想の仕事を思い描きましょう。

必要なスキルはこれから身につけることができるのです。

たとえば、Webスキルを身につけると次のような職種で仕事ができます。

| 職種 | 概要説明 | 必要なWebスキル |

|---|---|---|

| Webライター | Web向けの記事やコンテンツを企画・執筆 | ライティング、SEO、CMS操作、 基本的なHTML/CSS、画像編集 |

| Webデザイナー | Webサイトの見た目や操作性を設計・制作 | デザインソフト操作、HTML/CSS、レスポンシブデザイン、UXデザイン、UIデザイン、基本的なJavaScript、SEOの基礎 |

| オンライン秘書 | 事務サポートやスケジュール管理をリモートで行う | 基本のPCスキル、スケジュール管理ツール活用、メール管理・対応、クラウドストレージ活用、コミュニケーションツール利用、プロジェクト管理ツール操作 |

| SNS運用代行 | 企業や個人のSNSの投稿・運営を支援 | プラットフォーム理解、コンテンツ制作、SNS広告運用、SEO・ハッシュタグ戦略、分析・レポート作成 |

| 動画編集 | 映像素材を編集してコンテンツを作成 | 動画編集ソフト操作、基本的な映像・音声編集、 動画出力、アニメーション・エフェクト追加、動画SEO、クラウドストレージ活用 |

理想の働き方を見つけたら、少しずつスキル習得を目指しましょう。

未経験ならスクールに通うことを検討する

「Webスキルなんて持ってない」

「ハードルが高すぎる」

──そう考える方も多いはず。

Webスキルがなく、在宅ワーク未経験の場合、スクールに通うことを検討するのもよいでしょう。

スクールに通うメリットは以下の通りです。

- 効率的にWebスキルを学べるカリキュラム

- 経験豊富な講師から直接学べる環境によるスキル習得の早さ

- 実際の業務で役立つスキルの実践的学習

- 同じ目標を持ち励ましあえる仲間とのつながり

スクールによっては、案件獲得サポートまであります。

Webスキル特化スクール、質疑応答や相談のできるスクールなど、さまざまなスクールがあり、Webスキル習得の機会は増えています。

イチから1人では不安という方は、ぜひスクールも検討してみてください。

産休・育休中に在宅ワークを実現した体験談2選

育休中にパソコン1台で収入アップ

食品製造業や飲食業で働いて疲弊していたいちさん。

現在はフリーランスで動画編集・広告動画制作をしています。

「環境を選ぶのは自分」と、職業訓練でPCスキルの基礎を学んで転職。その後、育休中には思い立ってパソコンを購入、動画編集の副業をはじめました。

副業では納品したのに報酬が支払われずボロボロになった経験も。これも勉強代だと考え方を切り替えて乗り越えました。

リモラボに参加後「リールで顔出し発信をしたら伸びる」と言われたことが転機。リール動画の発信でスキルも人柄も伝わり、「ぜひいちさんに」と依頼されることが増えました。

土曜日も出勤だった会社員時代から、今ではすっかり子ども中心の生活に変化し、収入も会社員時代の3~4倍になりました。今がいちばん良い時間の使い方をしていると言ういちさんです。

在宅ワークで家族の笑顔がもっと身近に

フルタイム・夜勤ありの看護師として働いていたしのさん。

働き方を変えようと思ったきっかけは、二人目の産休に入り家族で出掛けることが多くなったとき、嬉しそうな長男を見たこと。現在はWebスキルを身につけSNS運用代行をしています。

特に時間管理が大変だったというしのさん。リモラボに参加したのは、下の子がまだ生後4か月のとき。寝かしつけた後に、いっしょに寝て夜中になってしまうことも。

作業の時間を工夫した結果、現在は自分に合った活動サイクルを見つけられました。

在宅で働く今では、家族との時間が増えて、子どもがいちばんの原動力。オンライン秘書のスキルを身につけるために、今もまだまだ挑戦中です。

ほかにもWebスキルを身につけて人生を変えた女性がたくさんいます。中には、自分のなりたい姿を実現している女性も。リモラボメンバーの過去と現在の変化について、たっぷり100人分をご紹介したこちらの記事もご覧ください!

まとめ

育休後の退職を検討する女性の中には、ずるいと思われないか心配で踏み出せない方が少なくありません。今回の記事では、ずるいと思われる原因5つと対策をまとめました。

- 退職を選ぶと育休制度の趣旨に反するという考え方がある

- 業務調整や人員補充を行う企業に負担がかかる

誠実で納得感がある、共感を得られやすい理由を整理する - 同僚が引き継いだ業務や負担について報われないと感じる

退職後の将来の計画を具体的に考えておく - キャリアと育児は両立すると考える人が増えてきた

不利益な噂を避けるため、まず、信頼できる上司に相談する - 復職に期待を抱いていた職場や同僚が失望を感じる

また、育休後の退職に向けて、スキル習得を始めておくと時間を有効に使えて安心です。育休中はキャリア形成に絶好のタイミング。

特にWebスキルは、在宅ワークやフリーランスとして働く選択肢が増えるのも嬉しい点です。

おすすめの職種と必要なスキルには、次のようなものがあります。

- Webライター:ライティング、SEO、CMS操作

- Webデザイナー:HTML/CSS、デザインソフト操作

- SNS運用代行:コンテンツ制作、広告運用

- 動画編集:映像編集ソフト、動画SEO

未経験からWebスキルを習得したい場合はオンラインスクールを活用するのもおすすめ。オンラインスクール「リモラボ」ではSNS運用スキルをはじめ、女性が活躍できるWebスキルを学べます。

子どもとしっかり向き合える生活を手にするために、一歩を踏みだしましょう!

もちろん、産休だけとって退職することも問題ありません。