「毎日の家事や育児と仕事に追われて、ワーママとして疲れたと感じている」

家族のために頑張りたい気持ちはあるのに、疲れが積み重なって気持ちが追いつかない……そんな状況に悩むワーママは少なくありません。中には、気づかないうちに疲れが溜まり、「疲れた」と感じる余裕すらないままメンタルが崩壊していくワーママも……。

この記事では、ワーママの疲れを招く原因と解消のヒントや今の状態を確認できるチェックリスト、そして会社員以外の働き方について解説します。

無理を続けてしまう前に、自分を守るための方法を一緒に見つけていきましょう。

仕事に困らない在宅ワーカーになれる!

ワーママが「疲れた・しんどい・無理だった」と感じる原因

- 家事・育児関係の原因

- 仕事関係の原因

家事・育児関係の原因

家事・育児関係による疲れの主な原因には以下の4つが挙げられます。

- 夫が家事・育児に非協力的

- 子どもの体調不良

- ワーママ自身が体調不良

- 休日に十分な休みが取れない

夫が家事・育児に非協力的

夫やパートナーが家事・育児に非協力的だと、どうしても負担はワーママに集中してしまいます。

食器を下げない、洋服を脱ぎっぱなし……といった小さなことも積み重なれば大きなストレスに。「それくらい自分でやって!」とイライラしてしまうのも自然なことです。

さらに「手伝う」という感覚で主体的に関わらず、他人事のような態度を取られると、気持ちはますます追い込まれてしまうもの。実際、夕方にワンオペで夕飯を作っている横で夫がソファでスマホ、子どもに「ママ遊ぼう」とせがまれて泣きたくなる……そんな光景は多くのワーママが経験しているのではないでしょうか。

一緒に暮らしている、ともに働いているのだから「少しでも家事・育児に参加してほしい」と思うのは自然な感情です!

夫の家事時間について

総務省の「令和3年社会生活基本調査」によると、6歳未満の子どもがいる世帯では、夫の家事関連時間は1日1時間54分、妻は7時間28分という結果が出ています。

なんと妻は夫の約3.9倍も家事・育児に時間をかけていることに!

夫が全くやっていないわけではなくても、この差を見ると「私ばっかり」と感じるのも無理はありません。

日々の小さな偏りが積もることで、心の余裕を奪っていくこともあるのです。

子どもの体調不良

子どもの体調不良は、ワーママの生活に大きな負担を与える原因のひとつです。

突然の発熱やケガで予定が崩れると、夜間の看病や園からの呼び出しでママの睡眠不足や疲労が重なっていくもの。さらに、仕事を休むことで「職場に迷惑をかけてしまうかも……」という不安もつきまといます。

実際、夜中に何度も熱を測りながら看病し、朝方ようやく寝ついたのに休めず、そのままフラフラで出勤した……という経験のある方も多いはず。兄弟がいるご家庭ではお世話のバランスが取れず、どちらかの子が孤独感を抱えてしまうこともありますよね。

子どもの体調不良は避けられないからこそ、パートナーや実家、病児保育などのサポートを得られる環境づくりが疲労を軽減するポイントです。

ワーママ自身が体調不良

ワーママ自身の体調不良も、疲れを悪化させる大きな要因です。

家事や育児は待ってくれず、体調が悪くても「子どもが遊びたがるから休めない」と無理をしてしまうことも。さらに「仕事を休んで職場に迷惑をかけたくない」と考えて心まで休まらず、回復が遅れてしまいます。

休みたいときに休めず、疲れは溜まる一方です……。

自分が病院に行く時間すら取れず、自己判断で済ませるケースも少なくありません。

体調不良を放置すると悪循環になるため、「休む勇気」を持つことがとても大切です。

休日に十分な休みが取れない

休日もゆっくり休めず、疲労が積み重なるのもワーママの悩みのひとつ。

外出すれば子どもに体力を奪われ、家にいれば一日中遊びに付き合わされてリフレッシュできない……そんな経験は多いのではないでしょうか。さらに、実家やファミリーサポートなど頼れる先がないと休養の機会が作れず、孤独感やストレスが強まります。

子どもとママのしたいことがかみ合わないことも、疲れが抜けない原因のひとつです。

なかなか難しいのですが、休日に「完全オフの時間」を少しでも確保できるよう工夫することが、疲労を軽減するポイントになります。

仕事関係の原因

仕事関係による疲れの原因には、以下のの4つが挙げられます。

- 職場で肩身が狭い

- 残業・休日出勤が多い

- 通勤時間が長い

- 仕事内容が合っていない

職場で肩身が狭い

「職場で肩身が狭い」と感じるワーママは少なくありません。

子どもの体調不良やお迎えで予定通りに働けず、途中で仕事を切り上げたり同僚に代わってもらう場面が増えると、周囲に迷惑をかけている気がして気持ちが沈んでしまうもの。特に子どもが小さいほど、家庭を優先せざるを得ない場面が多く「仕事に全力を注げない」もどかしさも重なります。

こうした気遣いや後ろめたさは、直接的に仕事の成果と関係しないにもかかわらず、メンタルの負担を大きくします。「申し訳ない」と思い続けることで自信を失い、仕事そのものがストレス源になることもあるんです。

肩身の狭さを感じやすい状況は、ワーママにとって見過ごせない疲れの要因です……。

仕事とハラスメント

日本労働組合総連合会(連合)「仕事の世界におけるハラスメントに関する実態調査2021」によると、働く人の約3人に1人(32.4%)が職場でハラスメントを受けた経験があると答えています。なかでも、妊娠・出産・育児などに関連した「マタハラ」や「ケアハラ」の被害経験はそれぞれ1.7%、2.1%と少数派に見えますが、実際には相談しないまま我慢している人が多いのが実態です。

被害者の4割以上(43.2%)が「誰にも相談しなかった」と回答し、その理由には「相談しても無駄だと思ったから」(66.4%)という声が多数。

職場に制度があっても、実際には機能していないケースが多いのが現状です。

こうした環境が、ワーママの「肩身の狭さ」や孤独感を生み出しているのかもしれません。

残業・休日出勤が多い

残業や休日出勤が続く環境は、ワーママの心身に大きな負担を与えます。

仕事量が多く、超過勤務が当たり前になると常に仕事を意識してしまい、オンとオフの切り替えが難しくなります。その結果、時間ができても上手にリフレッシュできず、疲労感が慢性化してしまうんです。

さらに持ち帰り仕事をすれば、家にいながら仕事を続けることになり「家族と一緒にいるのに気持ちは職場」という状況に。

家庭との時間が削られることでストレスが増し、気持ちの余裕も失われてしまいます……。

時短勤務に切り替えることで負担を軽減する方法もありますが、仕事内容が限定されたり収入が減るなど新たな悩みが生じる場合も。

長時間労働が続くことで、働く意欲そのものが低下してしまうリスクが高まります。

通勤時間が長い

長い通勤時間も、ワーママが「疲れた」と感じる大きな要因です。

満員電車で立ちっぱなしや何度もの乗り換え、車通勤なら渋滞や運転への気配りなど、会社に着く前から体力を奪われてしまいます。朝早く出発し、夜遅く帰宅する生活は、時間の余裕をさらに減らしてしまうものです。

夕食やお風呂などの家庭時間がバタバタになり、「早くして!」と子どもを急かす場面が増えてしまうことも……!

自分のせいではないのに、家族に強く当たってしまったと感じ、自己嫌悪に陥る人も少なくありません。

通勤に多くの時間を費やすことで休養や趣味の時間も十分に取れず、「仕事と通勤で1日が終わる」感覚に。移動時間の長さは、気づかないうちに心と体の疲れを積み重ねていくのです。

仕事内容が合ってない

仕事内容が自分に合っていないことも、ワーママのストレス要因のひとつ。

「子育て中だから」と大きなプロジェクトから外されたり、単純作業ばかりを任されたりするケースは少なくありません。気づけば「やりがいのない仕事ばかり」と感じ、精神的な負担が積み重なります。

一方で、周囲の同僚が成果を上げていく姿を見て「自分だけ取り残されている」と感じることも。希望する部署に配属されない、思うようなキャリアを積めないといった状況が続くと、仕事への意欲はどんどん下がっていきます。

「収入のために仕方なく働く」という状態になり、仕事そのものが疲労の原因になってしまいます……。

本当にやりたいことなのかを振り返り、必要であれば部署異動や転職といった選択肢を考えることも、心を守るために大切です。

ワーママがメンタル崩壊するサイン

疲れのレベルは3段階

「疲れた」「しんどい」と感じても、その度合いは人によってさまざまです。気づかないうちに疲れが蓄積し、メンタル崩壊に至るケースも少なくありません。

そこでまずは、疲れのレベルを3段階に分けて確認してみましょう。

下の表を参考に、ご自身の状態をチェックしてみてください!

| 疲れレベル | 症状 |

|---|---|

| 第1段階 | 通常の疲労感。身体の疲れや嫌なことがあっても、一晩休めば回復できる。 |

| 第2段階 | 少し疲労が溜まったうつっぽい状態。気持ちに余裕がなくなり、楽しめなくなる。何に対してもなんとなく面倒で、やる気が出ない。 |

| 第3段階 | うつ状態。全くやる気が出なくなり、必要以上に自分を責め、自信がなくなる。行動に対して負担を感じ、強い不安感があらわれる。疲れの回復に長い時間が必要。 |

メンタルの異変に早く気づければ、深刻化を防ぐことができます。次に紹介する4つのサインも合わせて確認してみましょう。

生活習慣の乱れ

生活習慣の乱れは、メンタル不調のサインとして早い段階で表れやすいものです。特に「最近なんだか調子が出ない」と感じるときは、日々の習慣に変化がないか振り返ってみましょう。

- 睡眠の質が落ちる(眠れない・何度も目が覚める・眠りすぎる)

- 食欲の変化(食欲が出ない・食べすぎてしまう)

- 運動不足(外出が億劫)

- アルコールやタバコの量が増加した

これらはパッと見では誰にでもありがちな変化ですが、続くことで体力の低下や気分の落ち込みを招く原因に。特に睡眠と食欲は心身の回復に直接つながっているため、注意深く見ておきたいポイントです。

外出や運動が面倒になるのも疲労のサイン。イライラを紛らわすためにお酒やタバコの量が増えているのに気づいたときも、注意が必要です。

深刻な不調を防ぐためにも、こうした小さな変化を早めにキャッチしたいですね。

仕事や家事・育児のパフォーマンス低下

疲れが蓄積すると、仕事や家事・育児のパフォーマンスに影響が出てきます。気持ちは頑張りたいのに集中できず、「なんだか作業効率が落ちた」と感じることもよくあることです。

- 仕事や家事に集中できない

- 仕事や家事でミスが増える

- 仕事量に変化はないのに、終わらせるのに時間がかかる

- 会話や動作の反応が鈍くなる

こうした変化は、自覚がないまま少しずつ進行していることもあります。

会話をしているときに、相手から「聞いてる?」と言われるまで気づかないほどボーッとしてしまうことも……。

単なる疲れと思って放置してしまうと、さらに悪化するおそれもあるんですよ。

作業効率の低下は、心身からの「休んでほしい」というサイン。いつもより集中できない、ミスが増えたと感じたときは、無理をせず休養や環境の見直しを心がけてくださいね。

メンタル面の不調

メンタル面の不調も、疲れが溜まっているサインとして現れます。小さな変化に気づくことが、深刻化を防ぐ第一歩です。

- 理由もなく憂鬱な気分になる

- ボーッとして元気が出ない

- イライラを我慢できない

- 不安になる、そわそわして落ち着かない

- 突然悲しくなって涙が出る

これらは誰にでも起こり得るものですが、続くと「やる気が出ない」「気持ちが不安定で落ち着かない」といった状態につながります。実際に、食器を洗いながら突然涙が止まらなくなったり、通勤途中に気分が沈んで動けなくなるといった体験も珍しくありません。

心が疲れていると日常の楽しみや余裕も奪われてしまうもの。

気分の変化を「ただの疲れ」と片付けず、早めに休養や相談の時間を取ることが大切です。

忙しい中では自分のメンタルケアは後回しになりがちですが、少し心を落ち着ける時間をつくれるとよいですね。

健康面の不調

心の疲れは体の不調としても現れるもの。いつもより体調がすぐれないと感じたら、ストレスや疲労の影響を疑ってみましょう。

- 風邪をひきやすくなった

- 肩こりや頭痛がある

- 休んでも疲れが取れにくい

- 毎日足や体が重い

ついつい加齢や体力の低下のせいと考えがちですが、実は精神的な疲労が背景にあることも少なくありません。特に「休んでも回復しない」状態は、心と体が限界に近づいているサインです。

また、生活習慣の乱れとあわせて悪化することが多いため、栄養を意識した食事や軽い運動を取り入れるだけでも改善が期待できますよ。

体の不調は無理しているサイン。早めのケアを意識したいですね!

【簡易チェックリスト】メンタル不調の初期症状

毎日「大丈夫」と言い聞かせながら過ごしていても、ある日ふと「もう無理かも」と感じる瞬間が……。心身の健康を守るためにも、そんな心の声を見逃さないことが大切です。

ここで、自分のメンタル状況をセルフチェックしてみましょう!

以下の表は、東邦大学が開発した軽度うつをチェックできるシートです。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

【SRQ-Dテスト】

※いいえ:0点、ときどき:1点、しばしば:2点、つねに:3点として合計点を出します。

※質問2、4、6、8、10、12に関しては加点しません。

末尾に★マークがある質問の点数を足しながらチェックしてみましょう。

| 質問項目 | いいえ(0点) | ときどき(1点) | しばしば(2点) | つねに(3点) |

|---|---|---|---|---|

| 1. 体がだるく疲れやすいですか★ | ||||

| 2. 騒音が気になりますか | ||||

| 3. 最近気が沈んだり、気が重くなることはありますか★ | ||||

| 4. 音楽を聞いて楽しいですか | ||||

| 5. 朝のうち特に無気力ですか★ | ||||

| 6. 議論に集中できますか | ||||

| 7. 首すじや肩がこって仕方がないですか★ | ||||

| 8. 頭痛持ちですか | ||||

| 9. 眠れないで、朝早く目覚めることがありますか★ | ||||

| 10. 事故やけがをしやすいですか | ||||

| 11. 食事がすすまず味がないですか★ | ||||

| 12. テレビをみて楽しいですか | ||||

| 13. 息がつまって胸が苦しくなることがありますか★ | ||||

| 14.のどの奥に物がつかえている感じがしますか★ | ||||

| 15. 自分の人生がつまらなく感じますか★ | ||||

| 16. 仕事の能率が上がらず、何をするのもおっくうですか★ | ||||

| 17. 以前にも現在と似た症状がありましたか★ | ||||

| 18. 本来は仕事熱心で几帳面ですか★ |

【判定】

10点以下:抑うつなし

11点〜15点:境界領域(ボーダーライン)

16点以上:抑うつ傾向あり

16点以上の方はうつ状態が疑われるため、専門の医療機関の受診を検討してみてください。

ワーママがメンタル崩壊前にできる5つのこと

家族に育児や家事の分担をお願いする

夫やパートナー、家族に育児や家事の分担を提案してみましょう。

「自分ばっかり負担が大きいな」「夫は子どもができても新婚の時と同じように暮らしているな」というモヤモヤを抱えているワーママはたくさんいらっしゃると思います。

一緒に子育てをしていくからには、パートナーにも育児に対しての当事者意識を持ってほしいところ。

一人で抱え込んでイライラがピークに達する前に、家事・育児分担について相談してみませんか?

分担の理想は半々ですが、パートナーに最初から大きな負担をかけるのは逆効果。

相手ができそう、得意そうと思うことから少しずつ任せるのがおすすめです。

習慣化できてきたな、と思うタイミングで新しいことをお願いすると良いですよ。

家事は便利家電に頼る

今の時代、便利家電の力を借りるのもひとつの方法です!

「家電を頼るなんて手抜き!」と、便利家電を使うのに罪悪感がある方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、家電を開発している方はユーザーの暮らしの負担を減らすことを考えてくれているはずです。

そんな便利家電に頼るのは、全く悪いことではありません。

以下に主な便利家電のメリットをまとめました。

| 種類 | 機能 | 機能 |

|---|---|---|

| ロボット掃除機 | 自動で床を掃除する。スマホを使ってスケジュール設定できるものも。 | 掃除時間の節約になり、家事負担を軽減できる。 |

| 食器洗い乾燥機 | 食器を入れるだけで、洗浄・乾燥まで自動でおこなう。 | 手洗いの負担が大幅に減り、家事の時短になる。 |

| ドラム式洗濯機 | 衣類の洗濯・乾燥を一貫しておこなう。洗剤の自動投入機能で、洗剤を入れる手間も省く。 | 衣類を入れるだけで乾燥までしてくれるから、洗濯を干す手間が省ける。天候にも影響しない。 |

| 電気圧力鍋 | 圧力を利用して短時間で調理する。食材を入れ、適切な圧力と時間を設定する。 | 食材と調味料を投入するだけで一品仕上がるから、忙しくても本格的な料理を楽しめる。 |

| スチーム オーブンレンジ | スチーム(水蒸気)の力で調理する。煮る・蒸す・焼く・揚げるなどさまざまな調理方法に対応しているものも。 | 食材の栄養や旨みを保ちながら、手軽に調理ができる。減塩・減油でヘルシーに仕上がる。 |

| 除湿機 | 室内の湿気を取り除く。 | 部屋干しの時短につながる。特に梅雨の時期に重宝する。 |

| 布団乾燥機 | 布団の湿気を取り除き、乾燥させる。 | 日中仕事で家をあけていて布団が干せない場合でも、干したての心地よさが味わえる。 |

| 衣類スチーマー | 衣類のシワをスチームで伸ばす。 | アイロンを出す必要がなく、出かける直前に玄関で使うこともできる。仕事服に最適。 |

時短や家事の効率化など、使うほどに便利さを実感できる家電たち。

価格が高いのがネックであるものの、投資する価値はありそうですね。

メンタルを健やかに保つためにも、どんどん頼ってしまいましょう。

家事代行サービスを活用する

仕事でクタクタになってもやらなければいけない家事は、疲れの大きな原因のひとつ。

少しでも身体を休めたい、しんどいと感じる方は、家事代行サービスを使うのもおすすめです。

家事代行サービスは、家の掃除や洗濯、食事の準備、買い物など家事にまつわるほとんどのことを請け負っています。

スタッフは家事のエキスパート。

安心して任せられるのがうれしいところです。

家事代行を頼むと、身体への負担はもちろんのこと、「家事をやらなければ」という気持ちから開放されます!

また、空いた時間は家族と過ごすために使ったり、仕事に打ち込んだり、自分のリラックスタイムにしたりと時間の余裕ができるのも大きなメリットです。

コストはかかってしまいますが、時々でも家事代行サービスにお願いすると精神的・時間的な余裕が得られますよ。

宅配サービスを活用する

宅配サービスも、ワーママが活用したいサービスのひとつです。

ネットで注文しておけば食材や日用品を家まで届けてくれたり、献立に合わせてカットまで済ませた食材(ミールキット)を宅配してくれるサービスもあります。

宅配サービスを使うと、買い物にいく手間や時間が省けるのが大きなメリットです。

忙しい平日の夕方や、貴重な休日に買い物に行かなくてよいのはありがたいですよね!

しかもミールキットは栄養バランスを考えてつくられているので、献立をあれこれ考える必要がないのもよいところ。

食材はカット済みなので時短につながることや、包丁を使う手間が減るのもポイントです。

お店で買うより割高だったり、配送料がかかるという点がありますが、必要なときにうまく活用していきたいサービスですね。

自分にあった働き方に変える

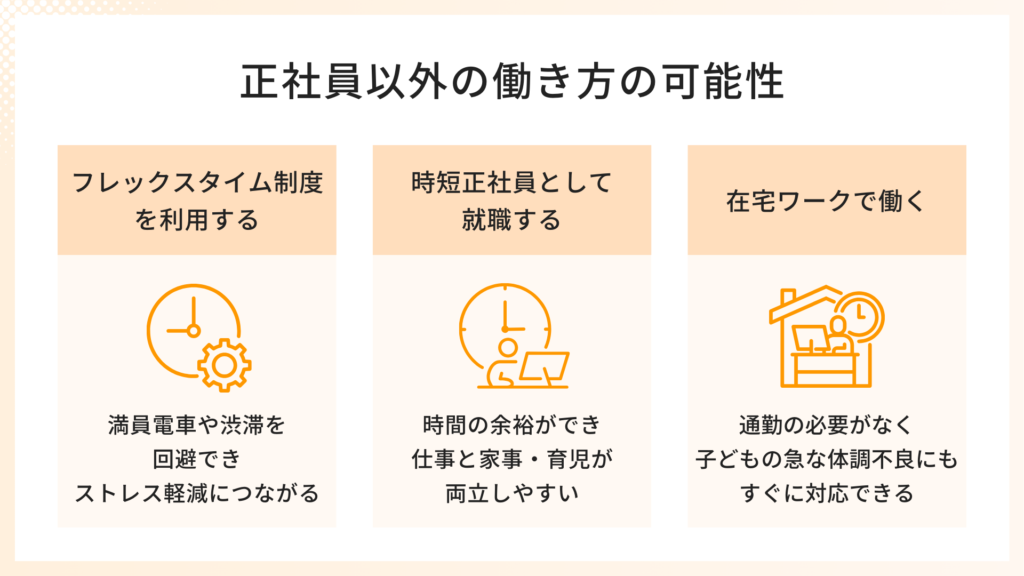

メンタル崩壊を防ぐためには、正社員でいることにこだわらず働き方を変えることを選ぶ手段もあります。

フレックスタイム制度を利用する

始業・就業時間、一日の勤務時間を自分で決められる「フレックスタイム制度」。

現在働いている会社にフレックスタイム制度があれば、ぜひ利用してみましょう。

フレックスタイム制度は、勤務時間の柔軟性が高いため、自分や家族の生活リズムに合わせて働けるのがいちばんの魅力。

通勤時間をずらすことで満員電車や渋滞を回避できるのもストレス軽減につながります。

また、自分がパフォーマンスを発揮しやすい時間に仕事ができるから業務の効率化も期待できますよ。

時短正社員として就職する

正社員はあきらめたくないけれど、フルタイムは難しいという方は「時短正社員」を選ぶのもひとつの方法です。

時短正社員のメリットは、なんといっても勤務時間が短くなることで家事や育児との両立がしやすくなることでしょう。

時間的な余裕ができることで、身体や気持ちへの負担を少なくできます。

フルタイムと比べると働く時間は短いですが、限られた時間を効率よく使えるようになるのは時短勤務ならではです。

また、正社員という立場を失わないこともモチベーションにつながります。

子どもが大きくなったら再びフルタイムに戻るという選択肢があるのもよいところ。

キャリアも子育ても両方とも大切にしたい方におすすめです。

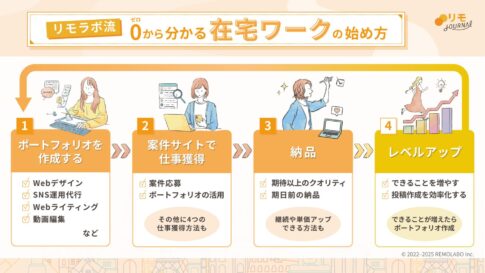

在宅ワークで働く

在宅で働ける環境が整っている会社であれば、テレワークで働くのも良いでしょう。

自宅で働くため、通勤時間がかからないのが大きなメリットです。

空いた時間で家事をしたりリフレッシュをしたりすると、気持ちのバランスをつけやすくなります。

子どもの急な体調不良にもすぐに対応できるのも良いところです。

とはいえ、フレックスタイム制度や時短勤務と比べてテレワークで働ける会社は多いとはいえず。

できたとしても回数に制限があるなど、会社によって制度にばらつきがあります。

在宅で働きたいならば、フリーランスとして独立を考えるのも良いかもしれません。

在宅ワークの実現には、在宅で働きやすいWebスキルを身につけるのがおすすめです。

以下の表を参考にしてみてくださいね。

| 職種 | 概要 | 必要なWebスキル | 体験談 |

|---|---|---|---|

| Webデザイナー | バナーやLP、Webサイトのデザイン | ・デザインツールの操作 ・Web開発言語の知識 ・UI・UXデザインへの理解 | 未経験からスキルを獲得!チームを導くデザイン講師・ディレクターに |

| 動画編集者 | YouTube、TikTokなどの動画編集 | ・動画編集ソフトの操作 ・画像編集ソフトの操作、知識 | 専業主婦から動画編集者へ!自由な働き方を実現したママの変化とは |

| SNS運用代行 | 企業・個人のSNSアカウントの運用 | ・ライティング ・デザイン ・マーケティング | 3ヶ月で人生を変えた!在宅ワークでストレスフリー&夫の収入超え達成 |

| オンライン秘書 | データ入力、資料作成などの事務作業全般 | ・PCスキル ・デザイン ・ビジネスマナー | 転勤も怖くない!ライフステージに左右されないオンライン秘書で収入2倍 |

| Webマーケター | アクセス解析、広告運用、プロモーション | ・デジタルマーケティング ・データ分析 ・ライティング ・デザイン | ー |

| Webエンジニア・プログラマー | Webサイト・アプリの開発、システム構築 | ・Web開発言語の知識、理解 ・セキュリティ ・UI・UXデザインへの理解 | ー |

テレワークの実施率

パーソル総合研究所の「第九回・テレワークに関する定量調査」によると、2024年7月時点で正社員のテレワーク実施率は22.6%と、少しずつ定着し始めています。

特に大企業では実施率が4割近くにのぼり、今後も継続を希望する声が8割以上という結果に。

また、国土交通省の「令和6年度テレワーク人口実態調査」では、テレワークを取り入れてから「家事・育児に使える時間が増えた」と感じる人が26.2%増加したというデータも。

まだ制度が整っていない企業も多い一方で、うまく取り入れられれば「両立のしやすさ」につながる可能性があるといえそうです。

ワーママが疲れを悪化させるNG習慣

つい夜更かししてしまう

子どもが寝た後は、ようやく訪れる自分だけの時間。SNSを眺めたり動画を観たりと、ほっと一息つきたいですよね。一方で、その解放感から夜更かしが続くと翌日の疲れが抜けにくくなり、集中力の低下や気分の落ち込みにつながることがあります。

特にワーママは翌朝から仕事や家事、育児が待っているため、睡眠不足が積み重なると体調不良やメンタル不調の原因になりかねません。

疲れを癒すはずの時間が、かえって疲労を増やす悪循環になってしまうんです……!

とはいえ「自分の時間をすべて我慢する」必要はありません。大切なのは楽しむ時間と休養のバランスを取ること。

たとえば、スマホ利用にタイマーを設定したり、観たい番組を1話だけに絞ったりする工夫で夜更かしを防げます。眠る前に照明を落としてストレッチをするなど、入眠しやすい習慣を取り入れるのもおすすめです。

夜の時間は自分を整える大切なひととき。だからこそ「あと少し」をやめて、睡眠優先を心がけたいですね。

スマホやSNSで気分転換するつもりが逆効果

スマホやSNSはちょっとした気分転換に便利ですが、実は疲れを悪化させてしまうこともあります。特にSNSでは、他の人の投稿を見て「みんな頑張っているのに、自分は何もできていない」と落ち込み、自己嫌悪につながることも少なくありません。

また、ベッドに入ってからなんとなくスクロールを続けて気づけば深夜……という経験をした人も多いのではないでしょうか。睡眠不足は疲労の回復を妨げ、翌日の集中力や気分の安定にも大きく影響します。

せっかくのリフレッシュのはずが、逆に心身の疲れを強めてしまう悪循環です。

だからこそ、スマホやSNSとの付き合い方を工夫することが大切です。使用時間をアラームで区切る、寝室にスマホを持ち込まないなど、物理的に距離を取るだけでも効果は十分!

「休むための時間」をスマホに奪われないように、意識的にコントロールしてみましょう。

完璧を目指して家事を抱え込みすぎる

「母親だから家事も育児も全部完璧にこなさなきゃ」と思い込んでしまうことはありませんか?真面目で頑張り屋のワーママほど、この完璧主義が疲れを悪化させる大きな原因になりがちです。

たとえば洗濯物をたたまずにそのままにしておいたり、夕飯をレトルトや惣菜で済ませたりしても、本当は大きな問題ではありません。

それでも「ちゃんとやらなきゃ」と自分を追い込み、気づけば心身の余裕を失ってしまう……そんな悪循環に陥る人も少なくありません。

大切なのは100点満点の家事ではなく、家族が安心して暮らせる「ほどほど」を意識することです。

苦手なことや時間がかかることは、便利家電や宅配サービスに頼るのも立派な選択肢!

「完璧を手放すこと」が、疲れに打ち勝ち長く元気でいられる秘訣なんですよ。

まとめ

今回は、疲れを溜め込みがちなワーママのメンタル崩壊を招く原因と、その予防策について解説しました。

ワーママの疲れには大きく分けて「家事・育児」「仕事」の2つの原因があります。少しでも「疲れた」「しんどい」と感じたら、以下のサインに注意しましょう。

- 生活習慣の乱れ(睡眠・食欲・運動不足など)

- 仕事や家事・育児のパフォーマンス低下

- メンタル面・健康面の不調

さらに、以下の工夫を取り入れることで心と体を守ることができます。

- 家族に家事・育児を分担してもらう

- 便利家電や宅配・家事代行サービスを利用する

- 自分に合った働き方を選ぶ(時短・在宅ワークなど)

- 疲れを悪化させるNG習慣を見直す

仕事も家庭もどちらも大切にするためには、まずは自分が元気でいることがいちばん!無理をせず、できることから取り入れてみてくださいね。