「校正・校閲の仕事はAIの登場によって本当になくなる?」

「校正の仕事=なくなる」と思われがちですが、それは一部の仕事内容だけの話です。

たしかにAIの進化は目覚ましく、校正の現場にも影響は出ていますが、求められるスキルや働き方が変わるだけ。

すべてがAIに置き換わるわけではなく、人だからこそできる役割も残ります。

この記事では、校正の中でもなくなる仕事となくならない仕事、さらにAIと共存するために今すぐできる行動をご紹介します。

校正の仕事で生き残る方法を知って、あなたの選択肢を増やしましょう!

仕事に困らない高単価ライターになろう!

校正の仕事はAIによって本当になくなるのか?

校正の仕事はAIに一部置き換わることはあっても、完全になくなることはありません。

むしろ、人間にしかできない領域がはっきりしてきているので、スキルの使い方しだいで新しい働き方が広がっています。

たとえば、2023年には朝日新聞社がAIによる文章チェックシステム「Typoless(タイポレス)」を導入したことで話題になりました。

とはいえ、実際の現場では「AIだけで完結させる」ことはなく、人の判断と組み合わせて使われるのが一般的です。

特に「読み手の理解を深める表現の調整」、「書き手の意図をくみ取っての修正」などの感覚や文脈理解が必要な作業は、今のAIにはまだ難しい部分。

また、医療や法律など専門性の高いジャンルや、著者と直接やり取りしながら進める仕事では、人の力が必要不可欠です。

校正の仕事がなくなると言われる3つの理由

AIで誤字脱字のチェックができるから

明らかな誤字や脱字のチェックは、すでにAIのほうが正確かつ高速に対応できる時代。

こうした「ルールに従えば判断できる作業」はAIが最も得意とするところで、真っ先に自動化が進んでいる分野です。

実際に、文章や誤字脱字をチェックし補助するツールはどんどん進化しています。

たとえば「Googleドキュメント」や「Word」には、スペルミスや助詞の抜けを検出する校正機能が標準搭載されていますよね。

さらに、「ChatGPT」「enno」などのAIツールを使えば、文章全体の構造まで含めた修正提案ができて便利。

こうしたツールは、ある程度のルールとパターンさえ決まっていれば高精度で処理できるため、無料の範囲でも十分な性能を誇っています。

そのため、ルールに従って処理できる単純作業ほど、AIに置き換えられやすい分野ということです。

まずはこうしたAIが得意な作業を知って、人間にしかできない価値をどう出していくかを考えていくのが大切ですよ。

コストを下げたい企業が増えているから

最近では、コスト削減の流れから、校正を外部に依頼せずに社内で対応しようとする企業が増えています。

SNSやブログ、企業のオウンドメディアなどの分野では「今すぐ出す」スピード感が求められることが多く、多少のミスよりも即時性が重視される傾向です。

その結果、校正の工程を省略したり、外注コストを抑えるために社内スタッフやライターが自分でチェックする仕組みが一般化しつつあります。

さらに、AIの活用やチェックツールの導入も進んでいて、「最低限のミスは機械でカバーすればいい」という判断で、人の関与を減らす動きも広がっているんです。

しかも、この流れは今後も加速する可能性大。

費用削減の流れの中で、「校正=プロに任せるもの」から「自分たちで最低限チェックすればいい」という考え方に変わってきているのは事実です。

だからこそ「チェックするだけ」の仕事にとどまらず、「価値を加えられる」自分を目指すことが重要になります。

紙の出版物が減っているから

紙の出版物は年々減少していて、この10年で書籍・雑誌の市場規模は大きく縮小しています。その影響で、校正の仕事も徐々に減ってきている現状があるんです。

たとえば、公益社団法人 全国出版協会・出版科学研究所が発表した2024年のデータには、以下のような記述がありました。

紙と電子を合算した出版市場(推定販売金額)は、前年比 1.5%減の 1 兆 5,716 億円。

引用:公益社団法人 全国出版協会・出版科学研究所「出版指標」

3年連続の前年割れも落ち幅は縮小。

内訳は、紙の出版が同 5.2%減、電子出版が同 5.8%増。紙の出版は書籍、雑誌ともにマイナス。電子出版は、コミック・書籍・雑誌いずれもプラスとなりました。

このように電子書籍が伸びる中で、紙の出版物は年々存在感が薄れつつあります。

特に雑誌や書籍の分野では、売上の減少や休刊も相次いでおり、紙媒体に関わる校正の仕事は確実に減ってきているのが実情。

これはAIだけのせいではなく、時代の流れとして避けられない側面。これから校正の仕事を続けていくなら、紙だけに依存せず、Webやデジタル媒体にも視野を広げることが大切です。

現状維持ではなく変化を怖がらず、次に進む準備を少しずつ始めていきましょう。

校正の仕事はAIでどう変わる?今後の3つの変化

作業の自動化で「質」が問われるように

校正の仕事は「速い」「正確」だけでは評価されにくくなってきていて、これからは「より質の高い仕上がり」が求められる時代になっていきます。

前述したように、AIの導入が進み誤字脱字の検出や表記の統一などの単純作業は自動化が進んでいます。

これらのツールが進化すればするほど、速さや正確さだけでは差がつかなくなるのも当然の流れです。

だからこそ、人間にしかできない「文脈の違和感に気づく」「読者が読みやすい構成に整える」「著者の意図をくみ取る」といった力が、より大切になります。

読み手の理解を深めるためのひと工夫が、校正者の価値として評価される重要なポイント!

つまり、速さや精度だけに頼らず「伝わる文章に仕上げるスキル」や「視点」を持つことが、これからの校正者には欠かせないんですね。

AIと競争するのではなく共存しながら自分の強みを伸ばすことが、これからの校正の仕事をなくさないためのいちばんの近道になりますよ。

「校正+α」のスキルが必須になる

校正の仕事は校正スキルだけでは差別化が難しく、「編集力」「SEOの知識」「ライティングの経験」など、ほかのスキルとの掛け算がますます求められていきます。

特にWeb業界では、こうした複合的な力がないと生き残りが難しい時代になってきているんです。

たとえばSEO記事の校正では、ただの誤字脱字のチェックなどAIに任せられる内容だけでは評価されません。

単に直すだけの仕事から、読みやすく・伝わりやすく整える、プロセス全体に関わることが求められているんです。

さらに、ライターや読者の視点で読み直す力や、ユーザー目線での表現の調整、画像選定や文中リンクの提案など、編集的な要素も含めて対応できる人材が重宝されます。

だからこそ、校正の仕事を続けたい人は、編集・SEO・ライティングの基本を身につけて、仕事の幅を広げることが不可欠。

選ばれる人と選ばれない人に分かれる

AI時代には、誰にでもできる単純作業しかできない校正者はどんどん選ばれにくくなっていきます。

今はAIやクラウドソーシングの普及によって、文章のチェックは自動で、しかも安価に済ませられる時代。そんな中でクライアントが「人間に頼みたい」と思う理由は、「信頼」「安心」といった付加価値にあります。

たとえば「医療業界に詳しい」「出版経験がある」「SEO構成の提案もできる」など「この人にお願いしたい」と思わせる独自性がある人ほど、仕事を継続的に得やすくなるんです。

逆に、誰でもできる作業だけを続けていると、価格競争に巻き込まれたり、仕事が途絶えたりするリスクも。

この流れは、特に副業やフリーランスの校正者にはシビアな問題です。だからこそ、「自分にしかない強み」を明確に打ち出し、それを日々磨き続けることが大切。

思ったよりつらい?校正の仕事のリアルな実情

校正の仕事は、静かで落ち着いた印象があるかもしれませんが、実際は想像以上に神経を使う細かい作業の連続です。

誤字脱字や表記、文法のミスを一つひとつ丁寧にチェックし、原稿の指示通りに仕上げるには、高い集中力と正確性が求められます。

しかも「正しく直して当たり前」という仕事のため感謝されにくい一方で、ミスをすれば責任を問われるプレッシャーも大きくなりがちです。

最近はAIや自動校正ツールの精度も上がっていて、「もう人の力はいらないのでは?」と不安を感じてしまう人も……。

校正を仕事にするなら、こうした現実を踏まえたうえで自分がどうやって付加価値を出していくかも考える必要があるんです。

校正の仕事がどれほど大変なのかについては「校正の仕事がつらい」と感じる原因を見極めるチェックリストと対処法」をチェックしてみてください。向き・不向きの特徴や、新しい働き方のヒントが見えてくるでしょう。

AIに奪われやすい校正の仕事3選

誤字脱字のチェック

明らかな入力ミスや変換ミスの検出は、AIの最も得意とする領域です。

「〜しますす。」や「対応→対王」といった単純なタイプミスは、もう人間が目を凝らして探さなくても、AIが一瞬で見つけてくれる時代。

ChatGPTや自動校正ツールは、文章全体をスキャンして人が見落とす小さな誤字脱字まで正確に指摘してくれますよね。

しかも、スピードも圧倒的に早い!5,000文字の記事でも、ボタンひとつで数秒以内にチェックが終わります。

そのため、企業やライターが「わざわざ人に誤字脱字だけの校正を頼む必要があるの?」と感じるのも無理はありません。

実際、こうした単純作業はAIの得意分野。校正の仕事がなくなるといわれる背景には、こうした自動化の進化があります。

校正者が生き残るには「AIに任せる部分」と「人間にしかできない価値」を切りわける意識が欠かせません。そのうえでスキルを磨くことで、より「選ばれる存在」になっていけるんです。

表記ゆれの統一

言語ルールや辞書にしたがった統一作業は、AIのほうが人よりもブレなく処理できます。

たとえば「Webサイト/ウェブサイト」「出来る/できる」などの表記ゆれは、文章を書く人によってばらつきが出やすいですよね。

本来なら、校正者がルールを決めてひとつひとつ直す必要がありますが、今はAIや自動校正ツールを使えば、そんな表記ゆれを一括で見つけて即座に統一できるようになりました。

人間のように「今日は疲れていたから見落とした……」というミスもなく、常に同じ基準で処理できるのも大きな強みです。

そのため、「表記ゆれの統一だけ」ならわざわざ人に頼む必要はない、と考える企業やライターも増えています。一定のルールがある作業はAIが短時間で大量処理できるからこそ、人間にしかできない仕事を極めて差をつける意識が大切。

たとえば、「どちらの表現が読者に伝わりやすいか」といった視点を加えることで、校正者としての付加価値を出していけますよ。

文法的な誤りの指摘

助詞の抜けや文章構造の不自然さといった文法的ミスは、AIがルールに基づいて指摘してくれます。

たとえば「彼は会社へ行く、そして帰った」という文章。人間なら違和感を覚えても、慣れや思い込みで見逃すこともありますよね。

ですがAIなら、接続の不自然さをパターンで認識し、文法ルールに沿って自動的にミスを検出できます。

GoogleドキュメントやWordの校正機能はもちろん、ChatGPTなどのAIもこの手の指摘は得意。大量の文章を一気に処理できるうえ、人間より圧倒的に速いスピードで終わるのもポイントです。

こうした「ルール通りに」判断できる文法チェックは、AIなどのツールに頼れば見落としが少なく、コストも人件費よりもかからないので、今後も自動化が進むのは間違いありません。

「AIに奪われる」ではなく「AIと一緒に進化する」そんな視点で次の一歩を考えましょう。

AIに奪われにくい校正の仕事3選

文章全体の流れやトーンを整える

「校正の仕事はなくなる」と言われる一方で、文全体のリズムやトーンを整える作業は、今のAIにはまだ難しい領域です。

たしかにAIは誤字脱字や文法の間違いを見つけるのは得意。

ですが、文章全体の雰囲気や調子のバランスを取るのは、感覚や経験が必要な「人ならでは」の作業です。

たとえば、前半はフレンドリーなのに後半だけ急に堅くなる文章や、説明が淡々と続いて読みにくい文章など。こうした「読んだときに感じる違和感」を整えるには、人の目と感覚が欠かせません。

校正の現場では、著者の意図をくみ取りながら、読者にとって自然な流れに仕上げることが求められますよね。

こういった文章全体の流れを整えるには、機械的なルールだけではカバーしきれない判断力が必要です。

AIに置き換えられる作業が増えても、文章全体の調和をとる力は人間にしかできない価値として残ります。

文章を「整える力」を積極的に磨いて、未来の仕事を守る大きな力に変えていきましょう。

著者とのやりとりが必要な仕事

著者の意図をくみ取り、最適な表現を一緒に探していく「すり合わせ」の工程は、今も人間にしかできない大切な仕事です。

「人と人とのやりとり」には、AIに代替できない価値が残っていますよ。

校正は、単に文字を直すだけではありません。著者の思いや背景を理解し、伝えたいニュアンスを崩さずに整えるのも、大事な役割のひとつ。

たとえば「この表現をもっとやわらかくできますか?」といった相談や、修正の意図をヒアリングして提案するなどのコミュニケーションは、AIにはできません。

AIは文章を直すことはできても、「どうしてその言葉を使ったのか」「なにを伝えたいのか」といった「文脈や気持ち」を深く理解する力までは持っていないんです。

だからこそ、著者と対話しながら最適な言葉を選ぶ仕事は、これから人間に求められる価値。

AI時代に校正を続けるなら、コミュニケーション力を磨いて「一緒に文章をつくれる人」になることが、あなたにとって大きな強みになります。

判断や配慮が求められる専門分野の校正

「校正の仕事はなくなる」とどれほど言われても、専門知識と慎重な判断が必要な分野では、人間の力が強く求められます。

特に、医療・法律・教育といった専門性の高い分野では、単なる言葉の間違いを直すだけでは不十分な場合も。

たとえば、「症状を悪化させる可能性があります」と書くか、「症状が進む場合があります」と書くかで、読者の受け止め方は大きく変わりますよね。「この言葉は専門用語を知らない人にどう伝わるか?」「患者や利用者が安心できる表現になっているか?」などの感覚的な判断はまだまだAIには難しいんです。

AIはデータから候補を出すことはできても、こうした背景や読者層を考慮した適切な調整は苦手。

AIに奪われる仕事が増える中でも、専門分野の校正ではむしろ「人にしかできない価値」が最重要です。

AI時代に校正の仕事を選び続けるなら、得意な分野を持ち、判断力を磨くことが未来への強い武器になることは間違いありません。

校正の仕事がなくなる前にやるべき3つの行動

校閲の仕事にも挑戦する

校正より踏み込んだ「校閲」のスキルは、AIでは判断が難しく、今後も人間の力が必要とされる可能性が高い分野です。

校正と校閲は混同されがちですが、以下の通り役割は大きく違います。

- 校正:誤字脱字や表記ゆれを直すなど、文字の正確さをチェックし修正する作業が中心

- 校閲:文章の内容が正しいか、事実や文脈が間違っていないかを確認し調整する作業が中心

たとえば、統計データの数字が正しいか、固有名詞が正確か、引用元と内容が一致しているかなど。こうした深いチェックは、人の知識や常識、読解力をもとにした判断が欠かせません。

AIは辞書的な誤りを見つけることはできても、情報の正しさや背景の整合性までは確実に判断できないんです。

だからこそ、校閲のスキルを身につければ、今後も必要とされる人材になれること間違いなし。

「校正の仕事がなくなる」時代でも校閲の知識を学び、人にしかできない作業領域を増やすことで、選ばれる存在になれますよ。

まずは、少しずつ校閲の勉強を始めて、あなたの強みを広げてみてくださいね。

生成AIも積極的に使う

これからますます大事になるのが、AIに奪われる側ではなく、AIを使いこなす側に回る意識です。

たとえばChatGPTや文賢(ぶんけん)などのAIツールに触れてみると、誤字脱字や文法チェックの精度、クセ、苦手なポイントがひと目でわかります。

AIも使いこなすことで「ここはAIに任せる」「ここは自分で直す」という判断ができ、効率化しながら校正の質も落とさず対応できるようになります。

AIが普及しても、ツールを正しく使いこなせる人は必要とされ続ける人材になれますよ。

一方でAIを使い慣れていない人は、「AIを使う=ラクしている」と誤解しがち。

ですが実際には、AIを適切に活用できる人こそ、ツールに依存せず自分の判断で補える力があると評価されるんです。

そのため「AIを正しく使いこなす力」が、これからの校正者の価値を大きく分ける基準にもなります。

今の時代、AIの活用はむしろ必須。今のうちにAIを使い慣れておけば「校正の仕事がなくなる」時代にも、間違いなく強い人材になれますよ。

校正スキルを活かせる別の仕事に挑戦する

今ある文章スキルだけに頼るのではなく、複数のスキルを組み合わせるのが、これからの働き方には圧倒的な強みになります。

校正で培った「丁寧さ」や「文章理解の力」は、ほかの仕事でも活かせます。

たとえばSNS運用なら、投稿の言葉選びや表現のチェック、オンライン秘書ならメール文面の整え方など、校正のスキルを転用できる場面は多いんです。

また、こうした仕事はAIと共存もしやすく、「校正だけ」にこだわるより働き方の幅が広がりますよ。

特にフリーランスや副業で校正をしている人は、収入源を複数持つことが安定にもつながり、リスクの分散にも効果的。

ひとつの仕事が減っても、別のスキルがあれば収入面をカバーできて安心ですよね。

時代とともに校正の仕事がなくなっても、文章スキルを核にしながら新しい仕事と組み合わせていくことが、これからの時代の必須戦略。あなたも校正の経験を活かして別の仕事に挑戦することも考えてみてくださいね。

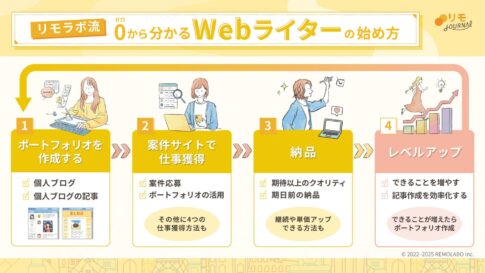

校正スキルを活かしてチャレンジできる仕事6選

校正スキルをそのまま活かせる文章系の仕事3選

「校正の仕事はなくなる」と不安になっても、あなた自身のすでに持っているスキル自体は価値があります。

特に、校正スキルをそのまま活かしやすい文章系の仕事としては、以下の3つがあります。

- Webライター:記事執筆だけでなく、自分で文章を整える力も必要

- 編集アシスタント:原稿のチェックや修正提案がメイン

- 広報やコンテンツ運用:SNSやサイトの記事作成で、表現を整えたり、内容を確認する

これらの仕事は、文章を扱う機会が多く、未経験からでも挑戦しやすい案件が多いのが特徴。

こうした校正の延長線上にある仕事は、経験を活かしやすく転換もスムーズなのも嬉しいポイントですよね。

「校正の仕事がなくなる」と不安を感じるなら、まず文章系の別の仕事に早めに切り替えることが未来の安定につながります。

文章スキルを活かして挑戦しやすい仕事3選

文章スキルは、幅広い分野で活かせる最強のスキルと言っても過言ではありません。

そんなスキルを活かせる校正経験を応用したキャリアを広げやすい仕事には、以下の3つがあります。

- オンライン秘書:メール対応や資料作成で、正確さと読みやすさを活かせる

- SNS運用代行:投稿文の作成や文章の調整で、伝わる言葉選びが求められる

- Webディレクター:記事制作全体を管理し、品質を保つ役割で文章力が役立つ

これらの仕事は未経験でも始めやすく、校正スキルが強みになる仕事ばかり。文章を読みやすく整える力や、わかりやすく伝える視点など、文章を扱うスキル自体は十分ほかの仕事でも応用できます。

校正スキルを軸にすれば、新しいキャリアをつくる選択肢が広がります。

「校正の仕事がなくなる」とあせる前に、活かせる仕事の幅を広げておくと、今後のキャリアも安心ですよね。

まとめ

今回は「校正の仕事はなくなる?AI時代に生き残る方法と選択肢」についてご紹介しました。

AIの進化により、確かに一部の校正作業は自動化されつつありますが、すべての仕事がなくなるわけではありません。

- 誤字脱字のチェックなど単純作業はAIが得意

- 文章の流れや意図をくみ取る作業は人にしかできない

- 校正+αのスキル(編集・提案など)を持つことで差別化できる

- スキルを活かせるほかの仕事(ライター・SNS運用など)にもつながる

将来に不安を感じる前に、まずは自分にできることを見つけて一歩踏み出しましょう。

「校正の仕事はなくなる」と不安になる前に、自分の強みを活かしてAIではできない部分に力を注ぐことが、これからの時代を生き抜くカギになりますよ。