「妊娠中の立ち仕事は、負担が大きいしつらい……でも仕事を続けたい!」

「妊娠何ヶ月まで立ち仕事って続けられるの?」と不安に思っていませんか?

目安として、妊娠中母子ともに体調が順調なら「出産予定日の6週間前まで働ける」といわれています。

ですが、妊娠中の体調の変化は環境や個人によってそれぞれ違うもの。不安になるのも当然ですよね。

この記事では、立ち仕事を続ける目安と無理なく続けるコツ、辛くなる前に選択肢として知っておきたい3つの働き方をご紹介します。

まずはあなたの状況に合う方法を知って、自分にもお腹の子にも優しい働き方を考えましょう。

仕事に困らない在宅ワーカーになれる!

立ち仕事で妊娠何ヶ月まで働ける?

- 妊娠が順調なら産前6週間前まで働ける

- 立ち仕事がつらくなる時期は人によって違う

- 仕事内容や職場の状況でも変わってくる

妊娠が順調なら産前6週間前まで働ける

労働基準法では「産前休業は出産予定日の6週間前(約34週)(※双子以上の場合は14週間前(約26週))から取得できる」と定められています。

また、本人が希望し医師からも問題ないと判断されれば、それ以降も働き続けることは可能です。

労働基準法における母性保護規定

厚生労働省「労働基準法における母性保護規定」

(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)

産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限る>

産後は8週間女性を就業させることはできません。

ですが、上記は妊娠経過が順調であり、会社に雇われている人のみが対象。また、産前休業の取得は義務ではありません。

妊婦さん本人が請求して初めて取得可能なので、自分の体調に合わせて判断するのが基本です。

これらはあくまでも制度なので、実際は自身の体調の変化に合わせて無理のない働き方を選ぶことが大切です。

立ち仕事がつらくなる時期は人によって違う

立ち仕事の負担は、妊娠初期・中期・後期で「つらさ」の種類が異なるため、体調に合わせて働き方を見直すことが大切です。

妊娠中はホルモンバランスや体型の変化により、同じ仕事でも感じる負担が変わります。

無理を続けるとお腹の子や母体への影響もあるので注意が必要です。

妊娠期間によって、「つらさの種類」はさまざま。

- 妊娠初期(0〜12週)

つわり・だるさ・強い眠気の影響で、長時間立つのがつらく感じやすい - 妊娠中期(13〜27週)

安定期と言われるが、貧血や腰痛、足のむくみが出て、立ち仕事の負担が増えることも…… - 妊娠後期(28週〜)

お腹の張りや重みで立ちっぱなしがつらく、早産のリスクが気になるケースもある

立ち仕事に限らず、妊娠何ヶ月まで働けるかは一律ではなく、個人の体調や職場環境によって変わります。

判断が難しい場合でも自己判断は控えて、「私の場合はどうか」を産婦人科の医師や助産師さんに相談するのも大事です。

仕事内容や職場の状況でも変わってくる

接客業・工場勤務・医療介護職などの立ち仕事がメインの方は、妊娠中に早めの休職や業務調整が必要になるケースが多いです。

これらの仕事は「立ち仕事」「力仕事」「不規則勤務」といった、妊婦さんの体に負担がかかりやすい条件がそろっています。

いくら自分の体調が順調でも、妊娠が進むにつれて腰や脚への負担が増え、お腹が張ったり疲労が抜けにくくなるため、長時間の立ち仕事は妊婦にとって大きなリスク。

可能な限り、妊娠がわかった時点で職場の上司や同僚には早めに相談し、配置転換や勤務時間の調整を検討するのが大切です。

「迷惑をかけたくないから」とギリギリまで黙っている人もいますが、妊娠はできるだけ早めに伝えることがおすすめ。

なにかあったときの理解も得られやすく、結果的にお互いが働きやすくなりますよ。

また、産後も働き続ける職場なら「妊婦に配慮した業務に変更してくれるかどうか」が、安心して働き続けるための重要なポイントになります。

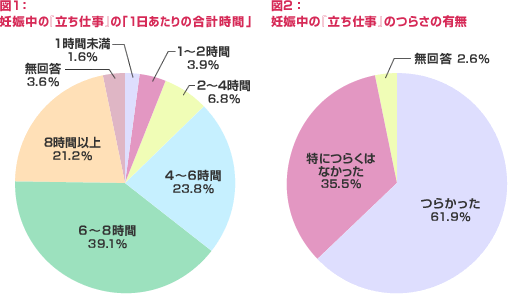

妊娠中の立ち仕事は6割が「つらい」と実感

厚生労働省委託事業の一般財団法人女性労働協会の調査によると、妊娠中に立ち仕事をしている女性の61.9%が「つらい」と回答しています。

もちろん妊娠何ヶ月まで働けるかは個人差がありますが、長時間の立ち仕事はどうしても妊婦の身体への負担が大きくなりがち。

特に、休憩が取りづらい環境だと、より一層つらさを感じる人が多いのも事実です。

だからこそ、妊婦さんは勤務時間や業務内容を調整して、少しでも身体の負担を軽くする工夫が必要なんです。

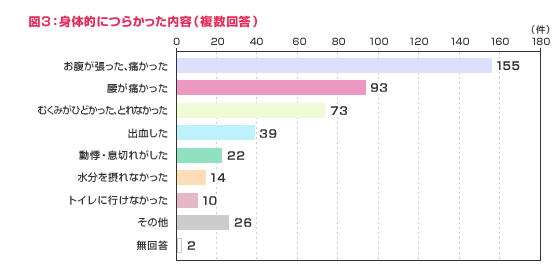

また、調査結果では、平均的な立ち仕事の時間が1日「6〜8時間」と長いことに加え、以下のような身体的負担が目立ちました。

この結果で最も多い、「お腹が張った、痛かった」という状態は、妊婦にとって危険な場合も……。

腰痛やむくみも、慢性的になると産後の身体にも影響します。

妊娠中の立ち仕事で体調がつらいと感じたら、まずは上司や産婦人科の医師に相談しましょう。

そのうえで仕事内容の変更や休憩時間の確保、勤務時間の短縮など無理のない範囲での働き方を考えてみてくださいね。

特に妊娠後期はお腹の重みで体のバランスが崩れやすく、切迫早産のリスクも高まるため、なにか起こる前に早めに調整するのが大事ですよ。

妊娠時期ごとの立ち仕事の注意点

妊娠初期(0~12週)

妊娠初期はつらい症状が出やすい時期ですが、お腹がまだ目立たないため、周囲の人からは体調の変化に気づいてもらいにくいことが多いですよね。

だからこそ、このタイミングで自分の体調に合わせた職場環境を整えておくことがとても大切です。

この時期はホルモンバランスが急激に変わるため、これまでなんともなかった仕事でも突然しんどく感じることが増えます。

特に長時間の立ち仕事は、疲労や体調不良を招きやすいので、早めに対策をとるのが安心です。

- つわりによる吐き気や食欲不振

- 強い眠気で集中力が続かない

- だるさや疲労感が抜けない

- 体調が安定していれば軽作業は可能

- 夜勤や重労働は避けるべき

- 立ちっぱなしの業務は適宜休憩を挟む工夫を

無理に立ち仕事を続けた妊婦さんが帰宅後に体調を崩し、急遽休職するケースも……。

こうしたことを防ぐためにも、妊娠がわかった時点で報告し、シフト調整や配置転換などの相談を早めにしておきましょう。

妊娠中期(13~27週)

妊娠中期は体調が比較的安定してくる時期なので、つい無理をしてしまいがち。

でも実はこの頃から、立ち仕事の負担がじわじわと身体にたまり始めます。

この時期はつわりが落ち着いて、少しずつ仕事や家事がこなせるようになる人が多い一方で、お腹が大きくなり始めることで身体のバランスが崩れやすくなるのが特徴です。

長時間の立ち仕事を続けると次のような不調が出やすいので、仕事内容の見直しをすると安心ですよ。

- つわりが治まり動きやすくなるが疲れやすい

- お腹の張りが出やすくなる

- 足のむくみ・腰痛などのマイナートラブルが増える

- 比較的仕事は続けやすいが無理は禁物

- 長時間立つ場合は30分〜1時間ごとに休憩を入れる

- 重い荷物を持つ作業や長時間の残業は避ける

「安定期だから平気」と頑張りすぎると、疲労の蓄積で早産のリスクが高まる可能性も……。

自分の体も仕事も無理をしない働き方にシフトすれば、妊娠後期も安心して仕事を続けられますよ!

妊娠後期(28週以降)

妊娠後期は体の変化が大きく、立ち仕事を続けることは安全面でリスクが高まります。

この時期は「妊娠何ヶ月まで働けるか」にこだわるより、母体と赤ちゃんを守る働き方ができているかを基準にすべきです。

28週以降はお腹が張りやすく、動きがゆっくりになるうえに息切れや頻尿などが増えてきます。

長時間の立ち仕事は腰や脚への負担をさらに大きくし、切迫早産のリスクをさらに高める危険があります。

- お腹が大きくなり体のバランスが崩れやすい

- 疲れやすく、息切れや頻尿が増える

- 足のむくみ・腰痛が悪化しやすい

- 座り仕事や短時間勤務への切り替えが理想的

- 立ち仕事が避けられない場合は30分〜1時間ごとに休憩を

- 重労働や夜勤はこの時期は控えるべき

一方で、この時期の妊婦さんは「出産ギリギリまで働きたい」と考える方も……。

かなり身体的にきつい時期でもあるので、必要であれば、産前休業や在宅ワークへの切り替えも検討しましょう。

ここまで解説してきた内容を、妊娠週数ごとにまとめました。体調の変化や仕事の目安、注意点を確認して、無理のない働き方の参考にしてくださいね。

| 項目 | 妊娠初期(〜12週) | 妊娠中期(13〜27週) | 妊娠後期(28週〜) |

|---|---|---|---|

| ①体調変化 | ・つわり、吐き気、強い眠気、だるさが出やすい ・お腹の変化は目立たず周囲に気づかれにくい | ・つわりは落ち着き動きやすくなるが、お腹張り・むくみ・腰痛が現れる ・疲れやすく、貧血も起こりやすい | ・お腹の重みで動きが制限される ・疲労感、息切れ、頻尿、腰痛、むくみなどが強くなる |

| ②仕事内容の目安 | ・体調が安定していれば軽作業は可能 ・夜勤や重労働は避け、無理をしない | ・比較的仕事は続けやすいが、立ち時間や重い作業は調整が必要 ・休憩をこまめに入れると安心 | ・座り仕事や短時間勤務に切り替えるのが理想 ・立ち仕事は最小限にして定期的に休憩を取る |

| ③立ち仕事の注意点 | ・症状を我慢して無理をしやすい時期 ・上司への早めの相談と休憩しやすい環境づくりが重要 | ・足腰への負担が増えるため、30〜60分ごとに座るなど調整 ・むくみやお腹の張りを感じたらすぐに休む | ・転倒や早産リスクが高まるため、長時間の立ち仕事は避ける ・産前休業の前倒しや在宅ワークへの切り替えも検討 |

妊娠中の立ち仕事を無理なく続けるコツ

身体への負担が軽い業務に変えてもらう

妊娠中は、長時間立ちっぱなしで作業したり、重いものを持つといった仕事はできるだけ避けたいものですよね。

また、長時間の立ち仕事は血流が悪くなりやすく、その結果、足のむくみや腰痛といった不調につながります。

さらに、妊婦さんに重いものを持たせる作業は労働基準法(第64条の3)で禁止されているため、雇う側もきちんと配慮する必要があるんです。

もし可能であれば、次のように業務を一部変更してもらいましょう。

- 店頭立ち仕事 → 座ってできる電話応対や在庫管理

- 荷物運搬 → パソコンでの入力作業や書類チェック

- 外回り営業 → オフィス内での顧客対応や資料作成へのシフト

とはいえ、立ち仕事を続けざるを得ない場合もありますよね。

そんなときには、こまめに休憩したり、滑りづらい安全性の高い靴を履くなど対策を万全にしておくと安心です。

できるだけ負担の大きい作業は避け、いざというときに備えて業務を調整してもらうなど、無理のない範囲で心も身体も安心して働ける環境を整えていきましょう。

体調に合わせてシフトや勤務時間を調整

妊娠中は体調変化の波が激しいので、決まった時間にこだわらず柔軟な働き方ができるとよいです。

逆に妊娠中、無理に出勤を続けると疲労やストレスがたまり、体調悪化や切迫早産のリスクが高まる可能性もあります。

特に立ち仕事中心の職場で働いている妊婦さんは、早めに勤務時間を見直すことが身体への負担を減らす鍵。

体調変化によって、以下のように見直してはいかがでしょうか。

- つわりがひどい時期 → 午後からの勤務や、自宅作業に切り替える

- 夕方以降に体調が悪化しやすい場合 → 午前中のみ勤務

- 通勤ラッシュが負担な場合 → 時差出勤や有給+時間休の活用など

「決まったシフトだから……」と我慢するのではなく、体系的に相談が難しい場合でも、一度聞いてみるのが大事。

自分にとっても職場の人にとっても負担をかけすぎない働き方やシフト、時間設定を考えましょう。

働き続けるためには体調が最優先、シフト的にも時間的にも難しい場合は、仕事や働き方自体を見直すのもひとつです。

こまめな休憩や水分補給を心がける

妊娠中は血のめぐりや代謝が変化するため、長時間立ち仕事で働くと身体に大きな負担がかかります。

特に足腰への負担が大きく、疲労が蓄積しやすいので、少しの工夫が体調管理のカギになるんです。

こまめな休憩や水分をしっかり取ることで血流が改善され、むくみ・貧血・立ちくらみといった症状を軽減できますよ。

妊娠中におすすめの対策をまとめました。

勤務状況に応じて実践してみてくださいね。

- 30分〜1時間に一度は座って休憩

- マイボトル持参で水分補給しやすい環境づくり

- 壁にもたれたり足踏みしたりして血流を促す

- 足元の冷え防止にカイロや厚手の靴下を活用

- 自宅で足を高くして休息、着圧ソックスを着用

- お風呂やストレッチを取り入れる

ただし、妊娠中は長時間の入浴は避け、38度くらいのぬるま湯で10分ほどの入浴にとどめておくこと。

妊娠中は少しの無理が体調を崩すきっかけになるので、職場の環境の見直しはもちろん、身体への負担を軽くする工夫を上手に取り入れましょう。

母健連絡カードを利用する

妊娠中は体調不良やお腹の張りなどが突然起こることが多いですが、自分の口から職場に配慮をお願いしづらいこともありますよね。

そのような場合には、母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を使えば、立ち仕事の制限や休憩の希望を医師の指示として職場に伝えられて便利です。

母健連絡カードは厚生労働省が定めた公的書類。

医師に「立ち仕事は1時間まで」「勤務は午前のみ」など具体的な指導を書いてもらい、会社に提出すれば企業には対応する義務が生じるというものです。

くわしい母健連絡カードの書き方やダウンロードは、「働く女性の心とからだの応援サイト」をチェックしてくださいね。

ただし、上司に直接書類を提出するとトラブルになる場合も……。

提出の際は、人事や総務などを通したりなるべく周りに配慮した方法をとるのが無難です。

特に、妊婦さんはストレスも体調に影響するので、母健連絡カードを上手に使いながらトラブルを回避していきましょう。

体調がいいうちに引き継ぎを進める

職場での仕事の引き継ぎは、体調が安定しているタイミングで少しずつ進めておくのがおすすめです。

妊婦さんの場合、急に体調が変わったり、思わぬタイミングでお休みや早めの産休が必要になることもありますよね。

そんなとき、自分の代わりに同僚や上司がスムーズに対応できるよう、日頃から業務内容や必要なポイントを周囲と共有すると安心です。

特に「これだけは自分しかわからない」という仕事がある場合は、対応方法を簡単なマニュアルにまとめておくと心強いです。

さらに、こんな準備をすると安心。

- 日報や手順をマニュアル化してチーム内で共有

- 担当業務をリスト化し、優先度順に整理

- 定期的に上司・同僚へ進捗を報告し、状況を見える化

体調を崩してから慌てて引き継ぐより、安定している時期に計画的に進めておく方が、自分も安心して休みに入れます。

また、こうした行動は職場の人たちへの配慮にもつながりますよ。

妊娠中に立ち仕事が難しくなったときの選択肢3選

産休の開始を早める

妊娠中期から後期にかけては、胎動を感じるなど嬉しい変化が増える一方で、体調が不安定になる場面も少なくありません。

特に立ち仕事で体への負担が大きい妊婦さんは、無理に出勤を続けず、産前休暇を早めるという選択肢を考えるのもひとつです。

医師の判断があれば、予定より前に休みに入ることもできます。

以下の内容を参考に、産休の基本と早期取得の方法を確認しましょう。

- 通常:出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から産前休暇を取得

- 早期:医師が休業を必要と判断した場合、6週間より前から休業も可能

ただし、出産手当金の支給対象期間は法律で定められた産前休業期間(出産予定日の6週間前から)が基準です。

自己都合で前倒しして休んだ期間は対象外になるので注意しましょう。

なお、産休を早めたい場合は有給休暇を組み合わせて産前休暇にシフトする人も多いですよ。

体調が安定しているうちに休暇の計画を立てておけば、心にも身体にもゆとりが生まれます。

休職や退職も検討する

妊娠中、もし体調がつらいと感じたら「働き続けなきゃ」とは思わずに、休職や退職といった選択肢も前向きに検討しましょう。

妊娠中でも制度を上手に活用すれば、金銭面の不安を減らしながらしっかり身体を休めることができるんです。

妊娠中に利用できる主な制度は以下で見ていきましょう。

| 制度名 | 概要 | 対象 | 支給・対応内容 |

|---|---|---|---|

| 傷病手当金 | 病気や妊娠悪阻などで働けない場合の補償 | 健康保険加入者 (会社勤め) | 給料の約2/3を最長1年6ヶ月支給 |

| 出産手当金 | 産前産後休業中の生活費支援 | 健康保険加入者(会社勤め) | 産前42日・産後56日分の手当金 双胎妊娠時の産前期間は98日に延長 ※出産が遅れた場合も支給期間に含まれる |

| 育児休業給付金 | 育児休業中の生活支援 | 雇用保険加入者 (会社勤め) | 休業開始から180日目まで休業前の日給×支給日数×67%、181日以降は50% |

| 失業給付延長 | 出産・育児で退職後も失業手当を受給できる | 雇用保険加入者 (会社勤め) | 最大4年間、受給期間の延長が可能 |

| 母健連絡カード | 医師の指示に基づく勤務緩和を職場に依頼可能 | 妊娠中の全女性 (会社勤め) | 業務変更や短時間勤務に活用 |

仕事を続けることが正解と思い込まず、体調が悪化する前に職場と相談して制度を使いましょう。

在宅ワークに切り替える

立ち仕事がつらく感じる場合は、思い切って一時的に在宅ワークへ切り替えるのもひとつの方法です。

この選択をすることで、妊娠中も無理なく働き続けられるだけでなく、将来的なキャリアを途切れさせずに済む可能性も広がります。

妊娠中に無理を重ねてしまうと、体調を崩して仕事を辞めざるを得なくなったり、長く働き続けること自体が難しくなるケースも少なくありません。

だからこそ、体調の変化に合わせて柔軟な働き方を選べるよう、在宅ワークという選択肢を知っておくことは大切です。

在宅ワークの方法には、大きく分けて以下の2種類があります。

- ①同じ職場で在宅可能な業務に変更してもらう

- ②在宅中心の仕事に転向する(例:インスタ運用代行、オンライン秘書、Webデザイナーなど)

特に②のような在宅ワークなら、体調に合わせてスケジュールを組みやすく、無理なく続けられる点が大きな魅力です。

妊娠中でも働ける在宅ワーク一覧

SNS運用代行・オンライン秘書・Webライター・Webデザイナー・ハンドメイド販売など、これらは妊娠中でも始めやすい在宅ワークの代表例です。

シフト制の職場では「人手が足りなくて休めない……」「産後に復帰するのが不安……」と悩む声もよく耳にします。

さらに、出産後は子どもの急な体調不良や学校行事などで休みが必要になることも多く、仕事との両立に頭を悩ませるママも多いんです。

そんな中、在宅ワークなら家庭の都合に合わせて休みやスケジュールを調整しやすいのが魅力。

パソコンがあれば始められる仕事も多く、少しずつスキルを積めば産後もキャリアを伸ばしていけますよ。

妊娠中でも始めやすい在宅ワークの仕事内容を、一覧にまとめました。

興味があるものを選んで、妊娠中や産後に向けて準備してみてくださいね。

| 在宅ワークの種類 | 主な仕事内容 |

|---|---|

| SNS運用代行 | 企業アカウントの投稿作成・管理 |

| オンライン秘書 | スケジュール調整・資料作成など |

| Webライター | 記事執筆・リサーチ・構成 |

| Webデザイナー | バナー・サイトデザイン制作 |

| ハンドメイド販売 | 作品作成・ネットショップ運営 |

在宅ワークの実際の仕事というと、SNS運用代行なら企業アカウントの投稿作成や管理、オンライン秘書ならスケジュール調整や資料作成などの業務があります。

また、Webライターなら文章力、Webデザイナーならデザインスキルを磨くことで、長期的に活躍できるチャンスも広がりますよ。

無理に立ち仕事を続けるよりも、こういった在宅ワークを選択肢に加えるのもおすすめです。

まとめ

今回は「妊娠何ヶ月まで働ける?立ち仕事がつらい時の対処法と3つの選択肢」についてご紹介しました。

- 法的には産前6週間前まで働けるが、体調や仕事内容で変わる

- 妊娠初期はつわり・中期は腰痛・後期はお腹の張りが増えるなど時期ごとに辛さが違う

- 立ち仕事が厳しい場合は、早めに上司や同僚に相談し、母性健康管理措置を活用する

- 休職・退職だけでなく「在宅ワーク」という選択肢も視野に入れると安心

妊娠中は無理をせず、体調に合った働き方を見つけることが大切。

在宅ワークも視野にいれつつ、あなたに合う働き方を見つけてみてくださいね。